13:00~19:00 会期中無休

数寄和では未来ある作家の卵たちの作品発表に取り組んでいます。

公募展「ギャラリーへ行こう」では、全国より募った絵画・版画などの小品の中から入選作を8万円(税抜)までで販売します。

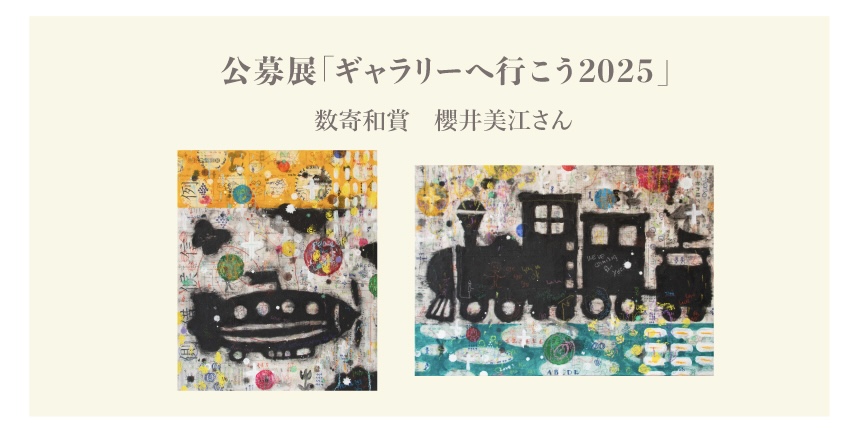

数寄和賞

審査の結果、今年の数寄和賞は櫻井美江さんに決定いたしました。

櫻井さんには個展を開催して頂く予定です。

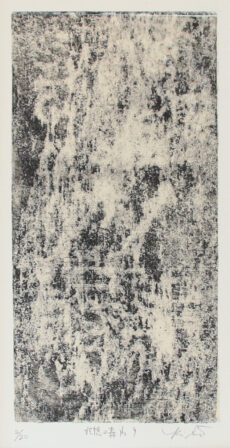

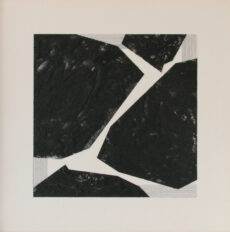

柗宮史恵「engram 2」、木製パネル、蜜蝋、雁皮紙、エッチング、コラグラフ158×227×20mm、¥28,600

銅版画を主な技法として、「記憶」や「痕跡」をテーマに作品を制作しています。近年は、何層も和紙に刷った版画を重ね、その上から蜜蝋で覆う技法を用い、記憶に残るモチーフや風景を重層的に表現した作品を制作しています。

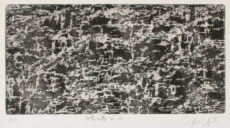

柗宮史恵「engram 3」、木製パネル、蜜蝋、雁皮紙、エッチング、コラグラフ85×117×35mm、¥19,800

銅版画を主な技法として、「記憶」や「痕跡」をテーマに作品を制作しています。近年は、何層も和紙に刷った版画を重ね、その上から蜜蝋で覆う技法を用い、記憶に残るモチーフや風景を重層的に表現した作品を制作しています。

簡維宏「炎ー8」、麻生地着彩、典具帖紙、岩絵具 、グラファイト、金泥、金箔270×220×20mm、¥52,800

私の制作は、日本独自の極めて薄い典具帖紙を用いた独自性ある空間表現を探求することを目的としている。絹本特有の暈し表現による「空気感」や「朦朧感」を持ちながら、絵具の「粒子感」と凹凸の効果による「立体感」を表現。この効果を追求するため、麻生地と典具帖紙を併用。そんなオリジナルの技法を確立し、新たな国際美術市場に通用するタブローとしての日本画表現を目指している。

「炎のシリーズ」作品は、京都・吉田神社の節分行事「火炉祭」に着想を得て制作された。燃え上がる朱の色彩は、火焔の力と人々の祈りを象徴する。火の揺らぎや儀式の空気感を抽象的に描くことで、目に見えぬ気配や感情の痕跡を視覚化することを試みている。

雷太郎「花電図」、アクリル、岩絵具、和紙、墨 、

530×410×16mm、¥49,600

コードやコンセントのプラグは、日常によく見る風景です。それはまるで、人が外で植物を目にするのと同じように、室内で配線を自然に眺める感覚に似ています。

ある時、コードが偶然に絡み合ったり重なり合ったりする形に、美しさを感じ、目を奪われた瞬間がありました。植物の茎や蔓のように見える瞬間もあり、配線に生命力を感じました。

その出会いから、コードを花や植物に見立てて描くようになりました。

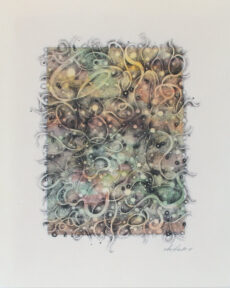

上野彰子「やわらかな糸1」、和紙に水彩、インク、205×157mm、

額付¥22,000

ここ数年、私にとって「描く」という行為が、 「縫うこと」や「繕うこと」に近い感覚なのだと気づきました。 繕うとは、破れやほころびを丁寧に直していくこと。 絵を描くという行為もまた、 自分の中にある欠けた部分や過去の断片を、 一筆ずつすくい上げ、整えていくような作業なのかもしれません。 針を進めるように描線を重ねながら、 忘れたくないもの、 あるいは、できれば忘れてしまいたい記憶さえも、 目に見える形で留めていくことに、 いつの間にか意識を向けるようになっていました。 そして最近では、 縫うために必要な「糸」の存在にも心が向いています。 長い間、もつれたまま放置していたものを、 描きながら、繕いながら、 同時に少しづつ、ときほぐしているような気もしています。

「やわらかな糸」は、解け始めた糸たちと、対話を続けるようなうイメージで制作しました。

上野彰子「やわらかな糸2」、和紙に水彩、インク、207×167mm、額付¥22,000

ここ数年、私にとって「描く」という行為が、 「縫うこと」や「繕うこと」に近い感覚なのだと気づきました。 繕うとは、破れやほころびを丁寧に直していくこと。 絵を描くという行為もまた、 自分の中にある欠けた部分や過去の断片を、 一筆ずつすくい上げ、整えていくような作業なのかもしれません。 針を進めるように描線を重ねながら、 忘れたくないもの、 あるいは、できれば忘れてしまいたい記憶さえも、 目に見える形で留めていくことに、 いつの間にか意識を向けるようになっていました。 そして最近では、 縫うために必要な「糸」の存在にも心が向いています。 長い間、もつれたまま放置していたものを、 描きながら、繕いながら、 同時に少しづつ、ときほぐしているような気もしています。

「やわらかな糸」は、解け始めた糸たちと、対話を続けるようなうイメージで制作しました。

上野彰子「ほどく22」、和紙に水彩、インク、95×144mm、

額付¥19,800

ここ数年、私にとって「描く」という行為が、 「縫うこと」や「繕うこと」に近い感覚なのだと気づきました。 繕うとは、破れやほころびを丁寧に直していくこと。 絵を描くという行為もまた、 自分の中にある欠けた部分や過去の断片を、 一筆ずつすくい上げ、整えていくような作業なのかもしれません。 針を進めるように描線を重ねながら、 忘れたくないもの、 あるいは、できれば忘れてしまいたい記憶さえも、 目に見える形で留めていくことに、 いつの間にか意識を向けるようになっていました。 そして最近では、 縫うために必要な「糸」の存在にも心が向いています。 長い間、もつれたまま放置していたものを、 描きながら、繕いながら、 同時に少しづつ、ときほぐしているような気もしています。

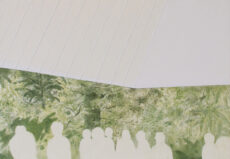

梁楚卿「夏の遠足 」、雲肌麻紙、岩絵具(日本画)、455×380×19.5mm、¥60,500

日本画の素材で動物園の一角を描いている。賑やかなはずの光景を静かで曖昧なものへと変化させている。記憶を描き出すように、「見る」ことの境界をぼかす。

安積明里「冬の散歩道Ⅰ」、高知麻紙、岩絵具、水干絵具、300×300×20mm、sold out

雪が降り積もった公園。

新雪に足を踏み入れる感覚や、滑り台の上から見える景色は、子供心を取り戻してくれる。

そんな散歩道の情景。

安積明里「冬の散歩道Ⅱ」、高知麻紙、岩絵具、水干絵具、300×300×20mm、¥49,500

自転車を押して坂をのぼりきった先の分かれ道。

誰もいない静かな道の上は空気が澄んでいて心地がいい。

そんな散歩道の情景。

王瑋「詩集Ⅳ」高知麻紙、岩絵具、典具和紙、334x212x22mm、¥38,400

この作品は、ボードレールの詩「憂鬱 II」にある一節――「私は枯れたバラに満ちた部屋だ」から着想を得たものです。失われた時間と沈黙のなかで、記憶の断片が色褪せた薔薇として空間に漂い続けています。かつて誰かが愛し、誰かが忘れた部屋は、今や私自身の心の投影となり、静かに死と美、そして憂鬱を語りかけてきます。

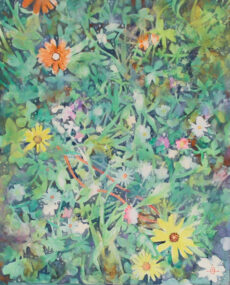

さかい ともみ「mukuri」キャンバス、小国和紙、油彩、333×190×22mm、¥44,000

新潟県長岡市で生産している小国和紙をキャンバスの上に貼り込み、その上に油彩で制作しています。絵具を画面に置き、その顔料を広げたり拭い取ったりして、残った痕跡で絵を描いています。吸収性のある支持体は、絵具が積み重なって前面に来る(物質的に迫ってくる)ことよりも、画面の後方へと遠ざかる(油分が吸収される)ことの方が強調されます。そうすることで、「何を」写し取るかという視点、つまり作者の優位性、能動的な態度ではなく、「何と」つくりあげるかという作品との中動的な関係を、制作の中で築きたいと考えています。描かれたモチーフは、工房の裏手に流れる河川に植えられた植物です。自分の意志ではなく他者の意志によって植え付けられたものが、その中でどう環境との関係性を育み、どう生を終えていくのかを、絵画と重ねながら、あるいは相違点を見つめながら、考えています。

さかい ともみ「korori 」キャンバス、小国和紙、油彩、333×190×22mm、¥44,000

「mukuri」の連作です。「mukuri」同様に、新潟県長岡市で生産している小国和紙をキャンバスの上に貼り込み、その上に油彩で制作しています。描かれたモチーフも工房の裏手に流れる河川に植えられた植物です。私の絵の中でモチーフは、画面に姿を写しとる対象ではなく、制作をする際の「ポケットの中の小石」として作用します。モチーフは、どこかで自分が見つけたものだったけれども、いつ見つけたのか、あるいは見つけたものは一体なんだったのか、何が気がかりだったのか、描きはじめるときにはある意味朧げで、ポケットの中に入れっぱなしで忘れられていた小石のように、体温に馴染み、輪郭も朧げです。でも欲しいのはその答えではなく、ポケットに小石があることを感じながら、自身の思考を絵画との制作の中で探究し、関係を構築していくことにあると思っています。

藤本恭子「冷静な熱い人」木製パネル、雲肌麻紙、岩絵具、水干絵具、410×318×15mm、¥42,900

今回は循環をコンセプトに制作しました。

静かに内面的な葉脈が燃えるように巻き上がり、新たなエネルギーを作っている場面を書きました。

「soul#1 」キャンバス、油彩 、227×158×20mm、¥15,400

ドローイング作品です。絵の具を塗っていると偶然不思議な形が生まれたり、意図せず絵の具がキャンバスの上で混ざり合ったりします。そんな時、見えてきた色や形から着想を得て、新しく重ねる色を思いついたり、バランスを取りたくなったり、逆に調和を崩してみたくなったりする。そんな一つ一つが自分そのものな気がして、小さなキャンバスの中に自分の人生や魂まであるような感覚になるときがあります。

田中七星「昔から降る雨が、「それ」を、なだめる。」ドローイング、インクジェットプリント、クレヨン、鉛筆 、420×297mm、額付¥50,600

支持体となるインクジェットプリントは、既に圏外であった。しかし、いつかの瞬間に化ける可能性を、勝手に当人が感じているため、捨てる事ができない。大分時間が空いた頃、鉛筆の匂いとクレヨンの記憶が、ドローイングする。圏外にあった図像を描き潰し、寄り添い、定規線と単純な形が感情目前を保つ。最後に「おまけの様な言葉」を迎え入れて、その日が終わる。そんな事かもしれないね、、、犬が傍らで、尻尾に寝言を巻く。

酒井祥子 「お暇する」アルシュ紙、鉛筆、297×210㎜、額付¥33,000

鉛筆の黒や線の集まりでしか出せない表情を日々追求し、日常風景にほんの少しの物語を入れて作品に仕上げています。この作品は「カエル」→「帰る」→「お暇する」ということで、帰り道を表現しています。

谷井里咲「ひろいあつめた 」木製パネル、雲肌麻紙、岩絵具、水彩絵具、パステル、色鉛筆、胡粉、メディウム、貝殻、180×140×20mm 、¥36,300

愛猫と拾い集めた貝殻の欠片を用いて、画面を構成しました。

素材特有の形や色味、光沢感などを画面に織り交ぜたいと思い、実物の貝殻も画面に接着し制作しました。

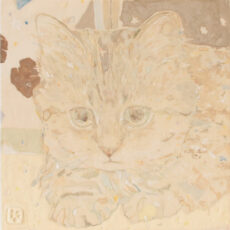

谷井里咲「知らないばしょ 」木製パネルに雲肌麻紙、岩絵具、水彩絵具、パステル、色鉛筆、胡粉180×180×20mm 、¥28,600

家に来てまだ慣れない愛猫を題材に、絵にしました。

部屋の中にあるものの形や色味を描き起こし、面として置き換え画面に再構築しました。

麻紙の持つ色味や風合いに寄り添えるような画面作りを心がけました。

谷井里咲「ぼくのところ」木製パネルに土佐麻紙、岩絵具、水彩絵具、パステル、色鉛筆、胡粉 、180×140×20mm 、sold out

籠の中に入っていた猫を題材に、暮らしの中のひと時を絵にしました。

岩絵具特有の色味や、絵具の厚みをモチーフによって使い分けて、色味のトーンを揃えて画面を構成しました。

尾山篤二郎「平爪蟹」絵絹、染料、日本画顔料 、235×235mm(円形) 、額付¥77,000

其処に在るもの其処に生きているもの(其処とはその土地、その場と言い換えてもよい)

物質、生物、形態や材質、構造、其処のものは全てに其処の累積(光、熱、湿度、風、時間、生命)を内包し、吸い上げるかのように満ちている

勿体と累積が存在を造る

尾山篤二郎「鮍」絵絹、染料、日本画顔料 、235×235mm(円形) 、額付¥77,000

其処に在るもの其処に生きているもの(其処とはその土地、その場と言い換えてもよい)

物質、生物、形態や材質、構造、其処のものは全てに其処の累積(光、熱、湿度、風、時間、生命)を内包し、吸い上げるかのように満ちている

勿体と累積が存在を造る

湖城磨李奈「染まり草Ⅱ 」水彩紙、水彩絵の具、岩絵の具、顔料 、210×148mm、額付¥20,900

身近にある雑草をモチーフにその場の空気、時間、感情の記憶といった目に見えない環境のイメージを取り込み、心の内側でにじみ広がるような風景を表現しました。確かにそこにあるものを感じ、見る人それぞれの内面に重なって欲しいなと思います。

川﨑千尋「銀の音」白麻紙、岩絵具、水干絵具、墨、アルミ箔、242×333mm、¥35,200

美術館に収蔵されている工芸品のような楽器が好きです。夢のように美しい音を奏でる琵琶はどのような姿をしているのだろうと想像しながら制作しました。

パク チェリン「0510」雲肌麻紙、岩絵具、天然染料、190x275x20mm、¥35,200

頻繁な環境の変化の中にいた私には、安らぎを感じられる「空間」は無かった。移り変わる外の世界に流されていた私にとって、どこにも存在する自然とそのリズムが心を落ち着けてくれる安らぎの「空間」となった。-0510

Ustins Dvinskis「vanishing poing / 消失点」顔料、砂、アクリル、紙貼り木製パネル、333x242x22mm、¥35,200

2025年に構想された作品のひとつであり、将来開催される展覧会「Swell/うねり」のためのシリーズの一環です。

このシリーズの中心にあるのは、混沌と秩序、記憶と忘却、物理と形而上学という問いです。

本シリーズは、過去の展覧会「Concealment」(2023年)、「Space Elephant/宇象」(2024年)、そして「Where are you? Who are you?」(2025年)で始まった探求を継続するものです。

Ustins Dvinskis「sublimation / 昇華」顔料、アクリル、紙貼り木製パネル、333x242x22mm、¥35,200

2025年に構想された作品のひとつであり、将来開催される展覧会「Swell/うねり」のためのシリーズの一環です。

このシリーズの中心にあるのは、混沌と秩序、記憶と忘却、物理と形而上学という問いです。

本シリーズは、過去の展覧会「Concealment」(2023年)、「Space Elephant/宇象」(2024年)、そして「Where are you? Who are you?」(2025年)で始まった探求を継続するものです。

櫻井美江「I'm coming for you-飛行船-」パネルに紙、アクリル絵の具ほか、455×380×20mm、sold out

人はいくつも役割をもって「私」としてここに存在しています。例えば私は、母親であり、妻であり、時に娘に戻る。そして社会では教員やファシリテーターとして何かを伝える立場や、援助者として誰かと時間を共有しそこに在る…。では本当の「私」とはどの私なのか?それらいくつもの役割を担った集合体が「私」であるのか?それとも全ての役割を切り離したどこかに本当の「私」がいるのでしょうか。私の制作のモチベーションは、そこからきています。

様々な役割に忙殺されていく日々に、ふと、目の前に捨てられずに溜まっていく、子どもたちの古着や返却された学習プリントがありました。「なんで捨てられないのだろう」と悩むと、そこに沢山の大切な何かが詰まり、滞っているように感じました。それを確かめるためにそれらを支持体に制作を始めると、そこに役を着た「私」が置き忘れていた「私」がそこに在るように感じました。

現在この制作プロセスが、母であることが一番大きな役目であるかもしれない今の私と、アートをする解放された私が切り離されることなく、安心安全に制作することができる枠となっています。出来た作品は、日々の断片を繋ぎ合わせた「今」であり、「いまのここの私」です。私にとってアート制作は、「本当の私とは何なのか」、それを絶えず自己確認する、大切な印となっています。

櫻井美江「I'm coming for you-機関車-」パネルに紙、アクリル絵の具ほか、364×515×20mm、sold out

人はいくつも役割をもって「私」としてここに存在しています。例えば私は、母親であり、妻であり、時に娘に戻る。そして社会では教員やファシリテーターとして何かを伝える立場や、援助者として誰かと時間を共有しそこに在る…。では本当の「私」とはどの私なのか?それらいくつもの役割を担った集合体が「私」であるのか?それとも全ての役割を切り離したどこかに本当の「私」がいるのでしょうか。私の制作のモチベーションは、そこからきています。

様々な役割に忙殺されていく日々に、ふと、目の前に捨てられずに溜まっていく、子どもたちの古着や返却された学習プリントがありました。「なんで捨てられないのだろう」と悩むと、そこに沢山の大切な何かが詰まり、滞っているように感じました。それを確かめるためにそれらを支持体に制作を始めると、そこに役を着た「私」が置き忘れていた「私」がそこに在るように感じました。

現在この制作プロセスが、母であることが一番大きな役目であるかもしれない今の私と、アートをする解放された私が切り離されることなく、安心安全に制作することができる枠となっています。出来た作品は、日々の断片を繋ぎ合わせた「今」であり、「いまのここの私」です。私にとってアート制作は、「本当の私とは何なのか」、それを絶えず自己確認する、大切な印となっています。

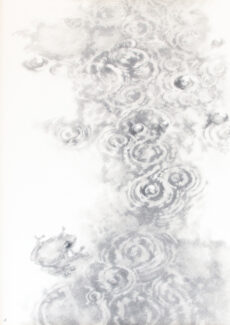

葉山ひなの「海の記憶」キャンバスに油絵具、チャコール、318×410mm、¥55,000

体に耳を澄ませると海を感じます。この絵がいつもより淡いのは北国に越したからでしょうか。

/2019年フランスの田舎で一ヶ月を過ごし、木々や湖など自然と触れ合うことが私の制作に大きく影響すると気づきました。

帰国後、山梨県の小さな村に越しました。山菜採りや灰でのアク抜き、梅仕事や干し柿など沢山のことを村のおばあちゃん達から教わり、季節と共に生きることを学びました。

自然との繋がりを深めることは自分をよりクリアに感じることでもありました。

私の作品に完成図はなく、その都度体の感覚に集中し、その瞬間の体内の流れや付随する色、感じる景色を描き重ねます。重ねられた絵は私が現在どこにいるのかを示しています。

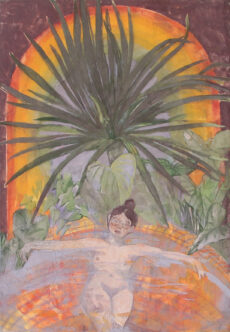

陳璟「リハビリー温泉療法ー」紙本彩色、227×160×20mm、¥27,500

長い博士後期課程を修了し、博士論文執筆に専念した最後の二年間はほとんど絵を描くことができなかったため、この一年間はリハビリの感覚で制作を再開されています。

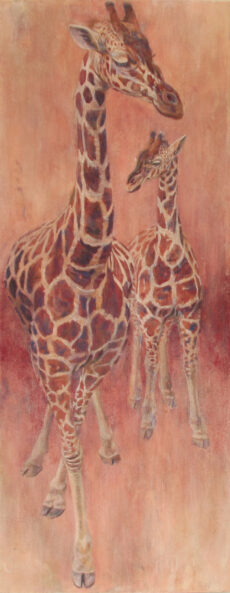

飯田健二「眼差し」和紙、岩絵具、土絵の具、361×142×21mm、¥42,900

キリンの親子の仲睦まじい様子が微笑ましく思えた。キリンは生まれながら背が高く、その目線は人間が想像することもできない。そして、その親子同士の視線もまた独特の間があるのではないかと感じた。

Asaco「Light Witin 001.25」麻キャンバス、膠、白亜+膠、パステル+雲母+油+ニス、180×140×19mm、¥41,800

《Light Within》は、「人は誰もが、“内なる光”を抱いている」という思いから生まれたシリーズです。

それは外界を照らすまばゆい光ではなく、静かに自分の奥深くへと降りていったとき、ふと出会うような、微かで確かな光。

過去の記憶の断片や感情の襞のなかに、静かに灯っていると信じます。

作品は、麻布という自然素材の上に、パステルを用いて描かれています。

粒子が布の繊維に染み込むことで、色彩はどこか曖昧で、記憶のように揺らぎます。

布、そして白亜の透過性やテクスチャは、内側からにじみ出るような”光の気配“を視覚化するための重要な要素となっています。

このシリーズには、もう一つの時間軸が流れています。

別プロジェクト《Time Layers: 60PJ in the Box》で展開した「時間は未来から過去へと流れる」という概念を、ここにも重ねています。

私たちが「記憶」と呼ぶものは、必ずしも過去だけに属するものではなく、

未来のある地点ですでに生じており、それが今という瞬間に流れてくる。

そのような感覚が、制作の根底にあります。

描かれているのは、単なる過去の回想ではなく、

未来からやってくる記憶との出会いの場でもあります。

画面に現れる色や、かすかな形は、どこか遠くの時間からやってきて、

自らの存在にまだ名前を持たぬまま、そこに留まっています。

《Light Within》は、そうした記憶の層を静かにめくりながら、

誰もが心の奥に持っている光と再会するための「場」を目指しています。

作品と対峙する時間が、鑑賞者にとって、まだ言葉にならない感覚や、

自分の中に確かに存在している光と向き合う機会となればと願っています。

Asaco「Light Witin 002.25」麻キャンバス、膠、白亜+膠、パステル+雲母+油+ニス、180×140×19mm、¥41,800

《Light Within》は、「人は誰もが、“内なる光”を抱いている」という思いから生まれたシリーズです。

それは外界を照らすまばゆい光ではなく、静かに自分の奥深くへと降りていったとき、ふと出会うような、微かで確かな光。

過去の記憶の断片や感情の襞のなかに、静かに灯っていると信じます。

作品は、麻布という自然素材の上に、パステルを用いて描かれています。

粒子が布の繊維に染み込むことで、色彩はどこか曖昧で、記憶のように揺らぎます。

布、そして白亜の透過性やテクスチャは、内側からにじみ出るような”光の気配“を視覚化するための重要な要素となっています。

このシリーズには、もう一つの時間軸が流れています。

別プロジェクト《Time Layers: 60PJ in the Box》で展開した「時間は未来から過去へと流れる」という概念を、ここにも重ねています。

私たちが「記憶」と呼ぶものは、必ずしも過去だけに属するものではなく、

未来のある地点ですでに生じており、それが今という瞬間に流れてくる。

そのような感覚が、制作の根底にあります。

描かれているのは、単なる過去の回想ではなく、

未来からやってくる記憶との出会いの場でもあります。

画面に現れる色や、かすかな形は、どこか遠くの時間からやってきて、

自らの存在にまだ名前を持たぬまま、そこに留まっています。

《Light Within》は、そうした記憶の層を静かにめくりながら、

誰もが心の奥に持っている光と再会するための「場」を目指しています。

作品と対峙する時間が、鑑賞者にとって、まだ言葉にならない感覚や、

自分の中に確かに存在している光と向き合う機会となればと願っています。

山田晋也「念顔」キャンバス 油彩、530×455×20mm、¥66,000

数々の祭具は人々を祓い清めると共に神霊の発動を願うという意味が込められ、祀られてきました。しかし、時、場所など環境が変われば、不気味で恐ろしさを感じさせる別の側面を見せてくれます。それは神々しさと同時に畏怖を現す[顔]だと私は感じるのです。

洪綉婷「富貴」 雲肌麻紙、 420×297×23mm、¥71,500

この作品《富貴》では、「華やかさ」と「内面の強さ」が共存する女性像を描きたいと思いました。

私が描いた彼女は、牡丹柄の旗袍(チャイナドレス)を纏い、静かに佇んでいます。牡丹は、東洋において富と気品の象徴であり、その花の持つ堂々とした存在感は、私にとって「自分らしさを忘れずに生きる女性」の姿と重なります。

背景の孔雀は、私にとって特別なモチーフです。孔雀は毒を食らっても平気であるという伝承があり、苦しみや困難を優雅さに変える力を象徴しています。彼女の後ろに描いた一対の孔雀は、まるで彼女の内面に秘められた気高さや慈しみの心を静かに語っているようです。

「富貴」とは、単に金銭的な豊かさを意味するのではなく、自分の美意識や信念を貫くことによって生まれる、静かで深い輝きなのだと思います。この作品を通して、見る人それぞれの「内なる富貴」を感じ取っていただければ幸いです。

佐藤圭「記憶の森 No.9」ハーネミューレ版画用紙 300g/m2、雁皮紙、水性のり、油性インク、210mm x 300mm x 0.6mm、額付¥8,800

「記憶の森 No.9」はもう一つの版画作品である「記憶の森 No.10と対をなす作品で、基となるモチーフとしてイメージしていたのは「原初の宇宙の姿」というものです。宇宙はビッグバン後、約10万年の間は高温・高圧の世界が続き、光さえも重力に囚われていたと言われ、「存在しているのにその姿が見えない」世界だっとされています。ようやく10万年の時を経て重力のくびきから抜け出した光が宇宙の姿を露わにし、「宇宙の晴れ上がり」と呼ばれる状態が生まれ、現在もの時に放たれた光や電子が360度全面から地球に降り注いでいるのを観測できると言います。この「記憶の森 No.9」は晴れ上がって露わになった宇宙の姿ーーガスやチリ、その他原初の物質が見えるようになった姿をイメージし、その上で自動筆記的に手を動かして描いた原画を銅版画にしたものです。

やがて偏在していたガスやチリ、原始の物質たちが集まり始め、泡のような構造へと成長し、それが星や銀河、銀河団を形成していったとされています。宇宙は我々が意識していなくても、我々の根源を形作っている揺籠であるのです。

佐藤圭「記憶の森 No.10」アルデバラン版画用紙 250g/m2 油性インク、210mm x 300mm x 0.5mm 、額付¥8,800

「記憶の森 No.10」は、基となるモチーフとしてイメージしていたのは「原初の宇宙から構造的宇宙への移行」という、「記憶の森 No.9」と対をなすイメージです。宇宙はビッグバン後の急速なインフレーション(拡大)の過程でガスや塵の分布に偏りが生じ始め、そうして生まれる局所的な重力が更なる物質の集中を生じ、そうしたいわば「泡」のように成長した構造的な偏在から星や銀河が生まれていったとされています。その様を想像しながら、ただし自分の手を無意識に近い状態で動かし続けて描いた原画を銅版画にしたものがこの作品です。

宇宙の起こりそのものは我々の生活に密接に関わっている、と日常生活の中で考えることは少ないかも知れません。それでも、我々の根源としてそのような「宇宙の記憶」は存在しています。宇宙創生の過程は、どこか人類の歴史とその過程にも通じるーー例えば地理的な状況によって人や生き物の存在可能領域がある程度定まり始め、その結果居住地域などが形成され、そこに村落や狩猟・農業領域も生まれ始めた都市形成姿ーーにも似ていて、そんなことを想像しながら手を動かしていると、こんな絵が浮かび上がってきました。

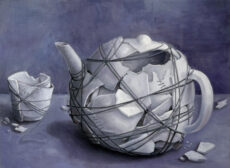

ソウキンモン「Dysopia I」シナベニアパネル、油彩、318×410×15mm、¥60,500

世界が壊れても、人は何かを頼りに、自分の形を保とうとする。

この2枚の絵は、その「壊れても生きる感覚」をかたちにしました。

ソウキンモン「Dysopia II」シナベニアパネル、油彩、242×333×15mm、¥36,300

世界が壊れても、人は何かを頼りに、自分の形を保とうとする。

この2枚の絵は、その「壊れても生きる感覚」をかたちにしました。

Arai Mayu「朝顔 」キャンバス、 273×220×17mm 、¥26,400

朝顔の花から着想を得て制作した作品です。 咲いている場所や季節の変化や昼と夜、植物や空間は出会う瞬間により様々な表情を見せてくれるように感じます。 私は植物から力強さと儚さを感じました。ひとつひとつの瞬間を組み合わせるように、異なるテクスチャーを重ねて制作した作品です。

中條聡「犬と禅師」和紙、墨、膠、水彩絵具、銀箔、蜜蝋、273×410×20mm、¥77,000

「 犬に仏性はあるのか、ないのか?」

有名な禅問答ですが、犬にしてみればどちらでも良さそうです。

高僧たちのエピソードがモチーフにされる禅画は、難解な禅の精神を示すものでありながら、おじさん達の茶番劇のようなシュールな可笑しさがあります。

禅画のシュールな雰囲気を意識したこの作品では、意図的な経年変化と修復痕を施し、ナンセンスな内容でありながら時代を越えて文化人達に受け継がれてきたかのような架空の来歴を感じさせることを目指しました。

中條聡「のはらうた」和紙、顔料、水彩絵具、膠、布海苔、蜜蝋、273×410×20mm、¥77,000

何もない原っぱに感じる、空っぽの懐かしさ。

自我の不思議に触れるような感覚を、古くから禅画に見られる淡い描線の人物表現(罔両画様式)を取り入れて描きました。

画面に施した経年変化や修復痕により、遠い過去の記憶を覗き込むような時間的な距離感や郷愁を狙いました。

中條聡「スクールデイズ」和紙、鉛筆、顔料、アクリル絵具、アルミニウム箔、蜜蝋、220×273×20mm、¥55,000

幾度もの修復を経て継ぎ接ぎになった書画作品には不思議な魅力があります。欠損を新しい和紙で補った部分は画面空間に生じた裂け目のようであり、その空白には別の空間が広がっているかのようです。

修復痕がもたらすこの印象を窓のイメージと重ねて作品にしました。描画面の余白がもたらす室内の広がりと、四角く開いた窓の奥に広がる空の広がりの不思議な両立を狙いました。

時計の針で区切られた室内の時間と、窓の外の無限の時間。決められた席から眺める空は、恨めしいほど青く見えたりします。

権藤奈保子「夜を拾う」キャンバスに油彩、333×242×20mm、¥30,800

昔、飼っていた猫が死んだ。

庭に埋葬してしばらく経ち、ふと会いたくなって、弟と一緒に掘り起こした。

猫は、白い骨になっていた。

近くに植えられていた紫蘭の真っ赤な根が、骨になった猫に絡みついていた。

まるで血管だけが残ったようだった。

血管のように張り巡らされた紫蘭の根を、一本一本剥がしてゆく。

骨を水で洗っても、根の色はなかなか消えなかった。

猫は蘭に食べられたのだと思った。

それはとても恐ろしく、とても美しかった。

私にとって植物とは、生と死の象徴だ。

生まれて、風に揺られ、やがて枯れて死んでゆく。

なんという美しさ。

生と死のあらゆる混沌を絵画の中に閉じ込めたいと思っている。..........

夜の庭で

花のいのちが落ちる

ぽとり ぽとり

ひとつ摘んで拾い上げる

ふっと光が消える

夜がまた一歩深まる

権藤奈保子「さよならの前の日に」キャンバスに油彩、333×242×20mm、¥30,800

昔、飼っていた猫が死んだ。

庭に埋葬してしばらく経ち、ふと会いたくなって、弟と一緒に掘り起こした。

猫は、白い骨になっていた。

近くに植えられていた紫蘭の真っ赤な根が、骨になった猫に絡みついていた。

まるで血管だけが残ったようだった。

血管のように張り巡らされた紫蘭の根を、一本一本剥がしてゆく。

骨を水で洗っても、根の色はなかなか消えなかった。

猫は蘭に食べられたのだと思った。

それはとても恐ろしく、とても美しかった。

私にとって植物とは、生と死の象徴だ。

生まれて、風に揺られ、やがて枯れて死んでゆく。

なんという美しさ。

生と死のあらゆる混沌を絵画の中に閉じ込めたいと思っている。

..............

てのひらがひとり

ふわりと降りてくる

そっと光をすくい取る

冷たい花の香り

青くさい葉の裏面

最後の息は光に溶けて

最後の声は夜に溶けて

小野 愛絵「縞々」雲肌麻紙、岩絵具、水干絵具、パール粉、色鉛筆、227×158×17mm、¥16,500

水族館でのスケッチでカゴカキダイの縞模様とアマモという海草の縦長なラインがリンクして見えました。

栁田佳子「きっと大丈夫」木製パネル、和紙、岩絵具、膠 、158×227×20mm、¥26,400

生きているといつも良い時ばかりではありませんがある朝起きて庭を見たら睡蓮が1輪咲いていました。そこだけスポットライトが当たってる様に美しくなにか励まされた気持ちになりました。その空気感を表現しています。

絵を見てくださる方もこの睡蓮に励まされてくださると嬉しいです。

栁田佳子「雨の日も晴れの日も 」木製パネル、和紙、岩絵具、膠 、158×227×20mm、sold out

庭に咲いてる山あじさい2種類(紅と七段花)を見ていましたら私の影がそこに落ちてそのコントラストがとても美しかったので描きました。

紫陽花は日陰のイメージのある花ですが日光が全く当たらないと花がつきにくい植物で日向にも雨の日にも似合う花だと思います。

晴れの日も雨の日も粛々と咲く姿にとても励まされます。

そんな気持ちを表現しています

森かな子「海に行った日 」アクリル絵具、油絵具 、300×300×19.5mm 、¥19,800

タイルのような作品を描きました。

タイルには序列がありません。タイルはどれも同じものです。優劣はありません。

タイルのように、どれもが同じに見える世界を生きている私の視界を写し取りました。

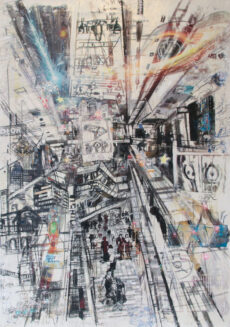

河野志保「表参道(幻想)」油絵、蜜蝋、メディウム転写、テンペラ、モデリングペースト、ジェッソ、板キャンバス、420×297×19.5mm、¥77,000

『表参道(幻想)』は、作者が表参道のある商業ビルを訪れた際に感じた現実離れした空間体験から作品の着想を得ています。

日常の中にあるはずの都市風景が、まるで記憶の中に入り込む夢のように、歪み、時間や空間の感覚が曖昧になっていく。その感覚をどうにか画面に定着させたいと思い、制作に取りかかりました。

最初に印象に残った建築の内部構造や人々の流れ、看板や光などの視覚要素をデジタル上で描き起こし、そこに別の都市風景や宇宙的なイメージ、記号的な図像などをレイヤーとして重ねていきました。こうして構成されたイメージを、ジェッソとモデリングペーストを施した凹凸あるキャンバスにメディウム転写し、さらに上から油絵具で加筆しています。

デジタルで構成された視覚情報と、アナログで重ねた物質的な質感との間に生まれるズレや違和感──それはまさに、都市で私たちが感じる“リアルとフェイク”、“記憶と現在”の間にあるグラデーションのようなものだと感じています。情報が洪水のように流れる現代において、私たちはどこを見て、どこに立っているのか、そういった問いも込めています。

『表参道(幻想)』は、一つの都市の断片から出発しながらも、見る人の記憶や感覚に働きかける、どこでもない風景として存在したいと考えています。

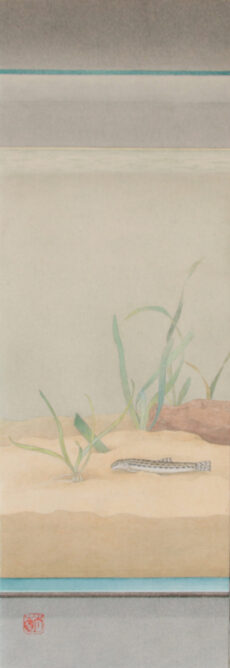

川原 萌「共生」和紙、岩絵具、454×158×20mm、¥66,000

私は飼育している魚たちを見て、何を思考し行動をしているのか想像を巡らせる。それはその物の未知に対して期待をすることであり私はその時間に心地良さを感じる。

一枚ガラスを隔てた先の空間に私は介入をすることはできないため、魚たちのことを全て理解することはできない。しかし同じ場所と時間を過ごす生き物として、穏やかに暮らしている魚たちに尊敬と憧れを抱き制作をした。

川原 萌「草々」和紙、岩絵具、454×158×20mm、¥66,000

私は飼育している魚たちを見て、何を思考し行動をしているのか想像を巡らせる。それはその物の未知に対して期待をすることであり私はその時間に心地良さを感じる。

一枚ガラスを隔てた先の空間に私は介入をすることはできないため、魚たちのことを全て理解することはできない。しかし同じ場所と時間を過ごす生き物として、穏やかに暮らしている魚たちに尊敬と憧れを抱き制作をした。

岸本祥太「斜陽」高知麻紙、岩絵具、180×180×20mm、¥33,000

昨年の夏の終わりに向日葵の花を写生しました。

頭を垂れて自分の命の終わりを告げているように見えるけれど、種子を残して次の世代に生命を繋いでいこうとする姿に小説の「斜陽」のようなイメージを感じました。

岸本祥太「薔薇の表象」高知麻紙、岩絵具、180×140×20mm、¥29,700

花の形には、生命を継続するための機能的な美の姿が宿っているような気がします。太古の昔から続く生命の歴史と、これからも続いていく未来の姿に想いを馳せながら写生をしています。作品は描くことを通して、自分の心の中に残った表象的な花の姿です。

苗青青「鳥と紫色のバラ」雲肌麻紙、岩絵具、銀泥、墨242x333x16mm、額付¥60,500

この作品では、鳥の姿と紫のバラの影を重ね合わせ、動物と植物が岩絵具のにじみの中で共に生きる様子を表現しました。自然の繊細なバランスを象徴し、命の融合と静かな詩情への憧れを込めています。

苗青青「傾い」雲肌麻紙、岩絵具、銀泥、墨273x220x16mm、額付¥55,000

この作品では、目を閉じたフクロウが咲き誇るヒナゲシと寄り添うように描かれています。動物の体が植物のように溶け合い、花と一体となることで、やさしく儚い自然の夢を表現しました。

苗青青「春と犬」雲肌麻紙、岩絵具、銀泥、墨158x227x16mm、sold out

春の日差しが花畑を包み込む中、犬の姿をチューリップやスズランの間に溶け込ませました。風のように静かに横たわるその姿に、植物と動物がそっと交わり、心に描いたあたたかく穏やかな春の夢を映し出しました。

長沼翔「微睡の街」木製パネル・写真、アクリル絵の具、ペン、色鉛筆、455×455×20mm、sold out

《微睡の街》は、抽象的な表現を通じて“街の記憶や気配”を描き出そうと試みた作品です。

普段は具象的な作品を制作することが多いのですが、本作ではあえて「形を曖昧にすること」で、街という場所の持つ雰囲気や時間の流れを表現できないかと考えました。

木製パネルに日常や街の風景を写した写真をコラージュし、それらを塗り重ね、消すように描いています。

表面には見えなくなった写真たちが、テクスチャーとして確かに残り、作品全体の奥行きを支えています。

雨の日や風の日、朝焼け、ビル群の影など、断片的な記憶を色彩と筆致で描き留めた、抽象的な都市の風景です。

齋藤 梧太「to tie」パネル、雲肌麻紙、岩絵具、水干絵具、227×158×17mm、¥24,200

あちらとこちらの境界線をつくるはずだった柵が折れている。紐に引っ張られ、自然に壊れたのだろうか、それとも誰かが折ってしまったのか。さらにそれを誰かが縛り付け再度かたちにする。そんな不確かなあれこれを思案していると、隙間から曖昧にみえるヒナゲシの朱色が時間を告げていた。

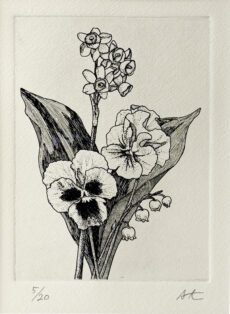

髙橋朝子「Flowers Ⅳ」版画紙、インク、120×85mm、額付¥8,800

花をモチーフにした小作品のシリーズを作成しています.

花を飾るように,見てくれる方の心を癒やせるような作品で

あれば嬉しいです.

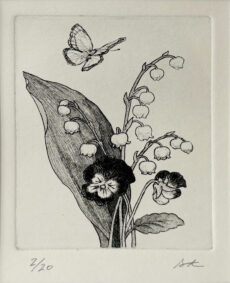

髙橋朝子「Flowers Ⅴ」版画紙、インク、120×85mm、額付¥8,800

花をモチーフにした小作品のシリーズを作成しています.

花を飾るように,見てくれる方の心を癒やせるような作品で

あれば嬉しいです.

木原亜季「黴びるⅡ」墨、アクリル、水彩、紙、60×290㎜、額付¥13,200

黴びる(かびる)

できるだけ取り除こう、と忌み嫌われる黴(かび)にも生命があり、その構造や生きる力はわれわれ人間ととなんら変わらないと考える。

複雑で、神秘的で美しく、穢らわしく悍ましい。

黴びる過程において菌類同士が関わり合いながら生え方(はえかた)が変容するように、ひともまた関わり合いの中で変わりゆく生き物である。

黴とひとも相互に関わり合い生命を維持してきた。

美醜や善悪、優劣のように二分化できない豊かなグラデーションの中で個々の生命が在り、それぞれ欠くことのできないかけがえのない存在であることを想い描いた。

鍛治川 竹大「無題」 木製パネル、和紙、岩絵具、墨、333×333×20mm、額付¥44,000

作品をつくること

私にとって作品をつくることとは感情を揺さぶるようなものを生み出すのではなく

みることで思考することや想像するきっかけを創出する媒体を作ること。

削ぎ落として本質のみ追求し

質素で簡素の中においての美しさを見出し

作品そのものより作品が存在することで生まれる空間や空気感が

精神的な豊かさを生み出す。

私は文化に根付いた美しさや空間から生まれる価値観を捉えることで

眼に見えるものから眼で捉えることができないものを

感じ取ることができる作品を創出したい。

田畑奈那子「uturo」パネル、胡粉、岩絵具、水干、顔彩、180×140×30㎜、¥15,400

からからの部屋

暑いから出た

外もカラカラだった。

太陽が水を吸いあげたのだ。

風が吹く?

雨が降る?

水がないと意味がなかった。

喉は渇いたままだった。